突然ですが、コマンドプロンプトのPingコマンドだけで通信先のネットワーク機器のOSが何なのかある程度推測することが可能なことを皆さんはご存知でしょうか?

①192.168.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

②192.168.0.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128

③192.168.0.3 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255

例えば、上記のような結果の場合、

①は、Linux OS/Mac OS

②は、Windows OS

③は、UNIX OS/ネットワーク機器

ということが分かります。

IPアドレス以外に異なっている箇所がはっきりしているので、

すぐにわかると思いますが、TTL部分の数値を見ることで判断可能です。

TTLとは

TTL(Time To Live)は、ネットワークを介して送信されるパケットに含まれるタイマー値で、

データ(パケット)を破棄して期限切れにするまでに受信者(Pingコマンドを使った相手など)にパケットの保持期間または使用期間を通知します。

TTL値はオペレーティングシステムによって異なるため、TTL値に基づいてある程度OSを決定することができます。

このTTLはループ防止目的の為に設定されている値で、L3レベルのネットワーク機器を一つ経由する毎に値が一つ減っていき、

0になるとそのパケットは破棄されてしまいます。

送信元(Ping)に表示されるTTL値は

基礎値 – 到達までのネットワーク機器数 = TTL値

となります。

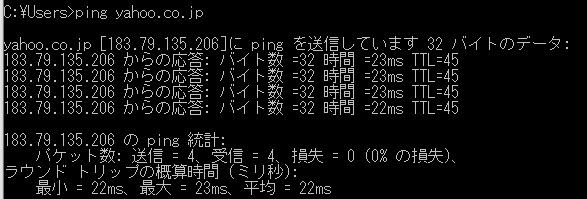

yahoo.co.jp宛てにPingを打ってみた場合の結果はこちらです。

TTLの数値が45となっていますので、yahoo.co.jp のサーバーがLiux OSだとすると、

私の環境からyahoo.co.jp のサーバーまで到達するまでにL3レベルのネットワーク機器が、19台あることがあることが分かります。

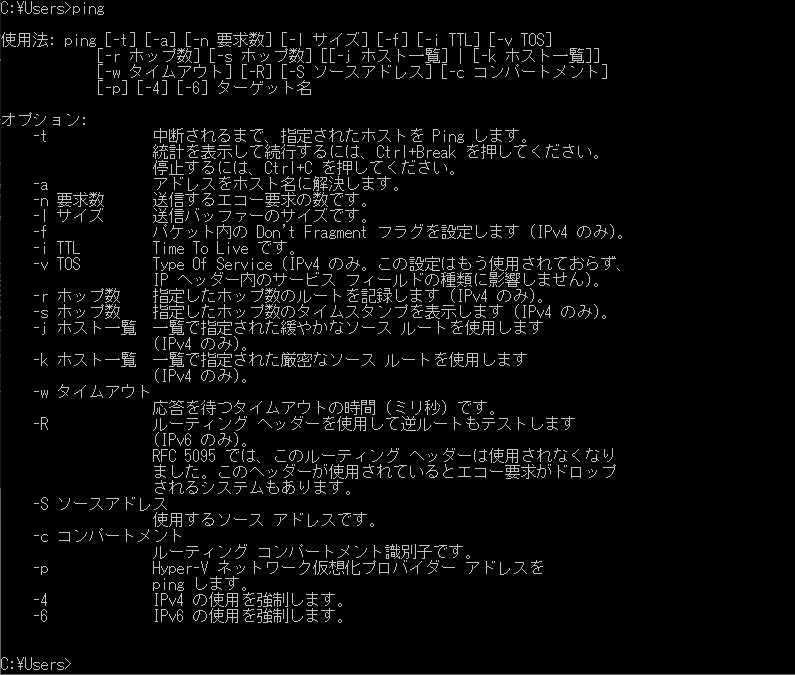

また、Ping コマンドにはオプションも多数用意されており、組み合わせて使うことでネットワーク調査に大いに役立ちます。

pingのオプション

パケットロスを長期的に把握したい場合に有用な -t オプションなどは最低限覚えておきたいところですね。

Ping送信先までの経路にL3レベルのネットワーク機器が沢山あるようなケース以外であればTTLの値がOSに割り当てられた数値が近い数値が返ってくるので、推測はある程度容易かと思います。

この記事を読んだ方はこちらも読まれています

関連記事はありません

カレンダー

- 2月 2026

- 12月 2025

- 11月 2025

- 10月 2025

- 8月 2025

- 7月 2025

- 6月 2025

- 5月 2025

- 4月 2025

- 3月 2025

- 2月 2025

- 1月 2025

- 12月 2024

- 11月 2024

- 10月 2024

- 9月 2024

- 8月 2024

- 7月 2024

- 6月 2024

- 5月 2024

- 4月 2024

- 3月 2024

- 2月 2024

- 12月 2023

- 11月 2023

- 10月 2023

- 9月 2023

- 8月 2023

- 7月 2023

- 6月 2023

- 5月 2023

- 4月 2023

- 3月 2023

- 2月 2023

- 1月 2023

- 12月 2022

- 11月 2022

- 10月 2022

- 9月 2022

- 8月 2022

- 7月 2022

- 6月 2022

- 5月 2022

- 4月 2022

- 3月 2022

- 12月 2021

- 11月 2021

- 10月 2021

- 9月 2021

- 8月 2021

- 7月 2021

- 6月 2021

- 5月 2021

- 4月 2021

- 3月 2021

- 2月 2021

- 1月 2021

- 12月 2020

- 11月 2020

- 8月 2020

- 6月 2020

- 5月 2020

- 4月 2020

- 3月 2020

- 2月 2020

- 1月 2020

- 12月 2019

- 11月 2019

- 10月 2019

- 9月 2019

- 8月 2019

- 7月 2019

- 6月 2019

- 5月 2019

- 4月 2019

- 3月 2019

- 2月 2019

- 1月 2019

- 12月 2018

- 11月 2018

- 10月 2018

- 9月 2018

- 8月 2018

- 7月 2018

- 6月 2018

- 5月 2018

- 4月 2018

- 3月 2018

- 2月 2018

- 1月 2018

- 12月 2017

- 11月 2017

- 10月 2017

- 9月 2017

- 8月 2017

- 7月 2017

- 6月 2017

- 5月 2017

- 4月 2017

- 2月 2017

- 1月 2017

- 12月 2016

- 11月 2016

- 8月 2016

- 7月 2016

- 6月 2016

- 5月 2016

- 4月 2016

- 3月 2016

- 2月 2016

- 1月 2016

- 12月 2015

- 11月 2015

- 10月 2015

- 9月 2015

- 5月 2015

- 4月 2015

- 3月 2015

- 2月 2015

- 1月 2015

- 12月 2014

- 11月 2014

- 10月 2014

- 9月 2014

- 8月 2014

- 7月 2014

- 6月 2014

- 5月 2014

- 4月 2014

- 2月 2014

- 1月 2014

- 12月 2013

- 11月 2013

- 10月 2013

- 9月 2013

- 8月 2013

- 7月 2013

![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet02.png)

![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet03.png)