情報通信白書をご存じでしょうか。

総務省が毎年公開しているデジタル政策の動向や変化がまとめられた資料です。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r07.html

今回は5年分の情報通信白書から頻出単語を分析・可視化することで、トレンドを客観視してみたいと思います。

※情報通信白書の表記に合わせて以降は和暦表記で統一しています。

分析方法

・まずは令和3年~令和7年の情報通信白書を自然言語処理(形態素解析)し、名詞を抽出します。

・続いて単語の出現回数をカウントし、各年の頻出単語TOP10を作成します。

解析の邪魔になるワード(令和、年度、総務省、これ、それ、ためなど)や数字などは除外します。

ただし、量が多く除外しきれていないワードもあります。

・頻出する単語は政策で強調している、社会的な関心があると言えます。

・また、単語だけでは文脈まで理解できないため、前後の文章も取得したいと思います。

・加えてワードクラウドを用いて頻出単語を可視化していきます。

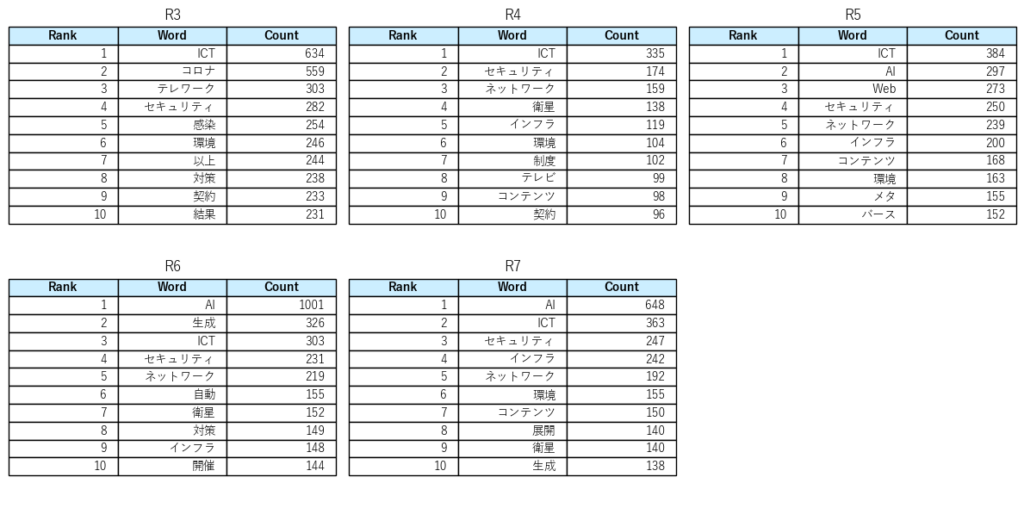

自然言語処理結果

上記が頻出単語TOP10の結果です。

令和5年までは「ICT」が1位でしたが、令和6年から「AI」が1位となりました。

令和5年の「AI」の出現回数が297回に対して令和6年では1001回と3倍以上に増えていることから関心が増えたことが伺えます。

「ICT」という抽象的な政策から、「AI」という少し具体的な政策にシフトしてきたと言えそうです。

令和5年のみ「メタバース」がTOP10入りしていることや、通年で「セキュリティ」がどのように変化したのかも気になります。

このあたりは文脈も一緒に調べていきたいと思います。

文脈を確認する

各年で「AI」という単語がどのように使われているのか、単語が含まれる文脈をランダムで取得してみます。

令和3年 また、OECDは、2016年(平成28年)からAIに関する取組を進めている ================================================== 令和4年 CDEPでは、2016年(平成28年)からAIに関する取組を進めており、AIに携わる者が共有す べき原則や政府が取り組むべき事項などを示し、AIに関する初の政府間の合意文書となる「AIに 関する理事会勧告」を2019年(令和元年)5月に採択・公表した ================================================== 令和5年 総務省では、同計画に基づいて、NICTに世界トップレベルのAI研究開発を実施するための 計算機環境を整備するとともに、従来は短文の逐次翻訳にとどまっていた技術を、ビジネスや国際 *2 2022年には、自動で画像を生成できるAIである「Stable Diffusion」や、自動で文章を生成できるAIである「ChatGPT」などが登場した 2030年頃を見据えた我が国が向き合う課題と今後の方向性 ア AIの急速な進化への対応 現在の生成AIは、米国中心に開発・提供されており、学習データに偏りがあることから、予測精度の低 下や地域的バイアス等が課題 ================================================== 令和6年 実際に学校に配置されている教師の数が、各都道府県・指 定都市等の教育委員会において学校に配置することとしている教師の数を満たしておらず欠員が生 じる状態である深刻な「教師不足」 *15が続くこの分野において、生成AI活用を行うことで学習者 にはいつでも気兼ねなく質問ができる環境や自律的な教育支援、教師の教材作成における稼働削減 につながる可能性を秘めている 図表Ⅰ-5-2-1 極予測AI 広告コピー自動生成機能 (出典)サイバーエージェント「極予測AI、大規模言語モデルを活用した広告コピー自動生成機能を実装」 ================================================== 令和7年 日本におけるAI研究開発・事業展開・社会実装の推進 第1章第2節で見たように、AI分野の研究開発について、様々な日本の組織・企業により積極的に進 められているほか、LLMの開発やこれを活用したビジネス展開から、海外事業者と連携した汎用・大 型LLM活用を目指す動き等、多様な動きが進んでいる また、我が国は、技術面・産業面・利用面において、世界のAI先進国に遅れを取っている状況がみ られる ==================================================

令和3年・4年の情報通信白書の内容からは、国際的に以前からAIの取り組みが進められていたこと、

そしてルール原則が比較的短期間(3年)でまとめられたという事実が読み取れます。

これは、AIが社会的な注目を集め、ブームとなることを予見していたためであると考えられます。

令和5年の情報通信白書では、生成AIが爆発的に伸びたことから

「AIの急速な進化への対応」「予測精度の低 下や地域的バイアス等が課題」とあるように

生成AIに関する懸念も顕在化してきています。

令和6年の情報通信白書では、これまでのような趣味や研究レベルだった生成AIが

「事業、教育、行政」など実務レベルへと急速に拡大している状況が伺えます。

令和7年の情報通信白書では、日本国内においても、LLM(大規模言語モデル)の開発や活用を通じて、

AI分野の研究開発・事業展開に注力していく方向性が読み取れます。

続いて「セキュリティ」を含む文脈も調査していきます。

令和3年 業務をデジタルで完結できない手続き(書面・対面・押印など)、リモー トでの勤務を認めない就業規則、端末やデータの社外持ち出しを全面的に禁止するセキュリティポ リシーなど、見直すべきポイントは随所に存在している こうした中で我が国のセキュリティ事業者においては、海外のセキュリティ製品を導入・運用する形態 が主流となっている ================================================== 令和4年 近年のICTの発展やニーズ、世界各国の政策動向などを踏まえ、JICTの支援対象に医療 ICTやサイバーセキュリティなどのハードインフラ整備を伴わないICTサービス事業を追加する とともに、ファンドへのLP投資を進めていくこととしており *1、2022年(令和4年)2月に支援 基準を改正した(令和4年総務省告示第34号) 公衆無線LAN利用者のうち、9 割程度の利用者がセキュリティ上の不安を感じているものの、そのうちの半数は「漠然とした不 安」として挙げている ================================================== 令和5年 サイバー空間が公共空間化する中で、IoTや5Gを含むICT(情報通信技術)に係るインフラや サービスは、その基盤となるものであり、社会全体のデジタル改革・DXを推進するためには、国 民一人ひとりがその基盤となるICTを安心して活用できるよう、サイバーセキュリティを確保す ることが、いわば不可欠の前提としてますます重要になっている これに基づきサイバーセキュリティ政策が推進されてきている ================================================== 令和6年 従来、サイバーセキュリティは主にシステムの可用性や機密性を確保する、つまり、システムが 停止しないようにすることや、データの窃取や漏洩を防ぐことに焦点が当てられ、ビジネスの連続 性や利便性を確保してきた 総務省では、NICTの「ナショ ナルサイバートレーニングセンター」を通じて、サイバーセキュリティ人材育成の取組(CYDER、 CIDLE及びSecHack365)を積極的に推進している 利用者側企業でも、セキュリティ製品やセキュリティ情報を適切に取 り扱える人材が不足している ================================================== 令和7年 サイバーセキュリティ人材の育成を含めて我が国のサイバー攻撃への自律的な対処 能力を高めるためには、国内でのサイバーセキュリティ情報生成や人材育成を加速するエコシステムの 構築が必要である 今後の課題と方向性 近年、我が国を取り巻くサイバーセキュリティ情勢は年々複雑化・高度化しており、大手事業者の データセンターを狙ったランサムウェア攻撃により事業に支障を与える事例や、生成AIを利用するこ とで、技術的な知識なしにランサムウェアを作成した事例も発生している ==================================================

コロナ禍で急激にテレワークが求められ、様々な精度の見直しが必要となりました。

令和5年では、ICTを安心して活用できるようサイバーセキュリティ政策が推進され始めた頃のようです。

以降「AI」が登場してから生成AIを使った攻撃など、攻撃手法が多様化・簡易化され、

セキュリティ製品やセキュリティ情報を適切に扱える人材不足が懸念。

これにより国内でのサイバーセキュリティ情報生成や人材育成を加速するエコシステムの 構築が必要とあることから

サイバーセキュリティの重要性が年々増加しているように伺えます。

続いて「メタバース」を含む文脈も調査していきます。

令和3年 令和4年 技術の進展とサービス 開発によって、メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円だったものが2030年には78兆 8,705億円まで拡大すると予想されている(図表3-6-10-1) ================================================== 令和5年 6 メタバース等の利活用に関する課題整理 近年の通信の高速化、コンピューターの描画性能向上等に伴い、ユーザー間で「コミュニケー ション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想的なデジタル空 間である「メタバース」が新たに普及し始め、全国の様々な地域がメタバース上で再現されたり、 メタバース上で経済活動が行われたりするなど高い注目を集めている 一方、我が国でメタバースを「使っている(過去に使ったことがある)」と回答した割合は2.8% となっており、現状では実際に利用した経験がある消費者は少ないという結果となった(図表 3-1-2-2) ================================================== 令和6年 内訳はメタバース内でのeコマースが最も大きく、次いでゲー ム、ヘルス&フィットネスとなっている ================================================== 令和7年 今後 は、XRデバイスの進展やAI技術の発展、メタバースの認知向上などによって市場が拡大することが期 待される 市場を牽引するのは、メタバースを楽しむためのハードウェアではな く、主に消費者向けのメタバースサービスだといえる ==================================================

日本では「メタバース」の利用者の割合は2.8%と低い傾向にありますが、

世界市場は拡大すると予想されているため期待は高いと考えられます。

最近ではXREALなどARグラスの進化もすごく、値段も抑えられているため

消費者や企業の参入障壁も下がりつつあるのではないでしょうか。

AI同様、事業、教育、行政などの分野での活用が進めば日本国内での市場も拡大されると予想できます。

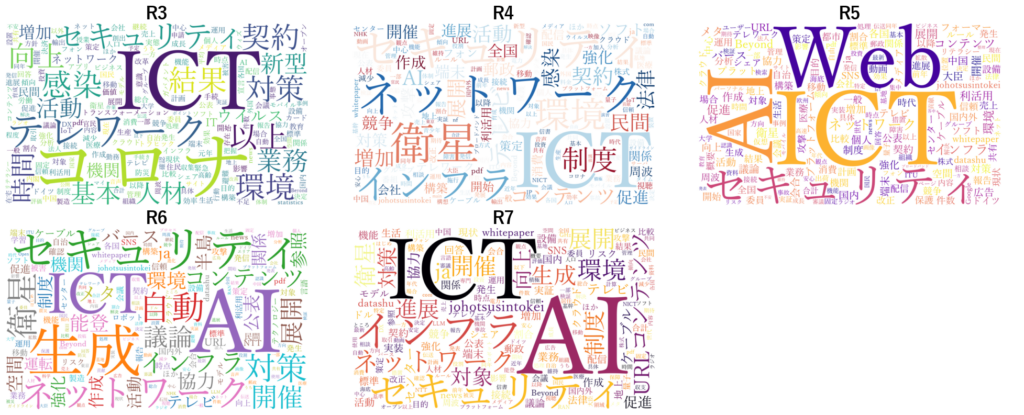

ワードクラウド

使われた単語を各年ごとでワードクラウドにしてみました。

まとめ

直近5年分の情報通信白書を解析し、政策課題や社会実装の流れを俯瞰してみました。

日本の政策トレンドは明確に AI活用の社会実装 にシフトしていることがわかります。

一方で「AI」を用いた攻撃手法が増加傾向にあるため、

サイバーセキュリティ人材の育成・確保が急務となっており、政策的にも積極的に推進されています。

また、「メタバース」は令和5年以降、頻出単語TOP10に入っていませんが

世界市場の成長が見込まれており、XRデバイスの進化も著しいため、今後が楽しみです。

AIやセキュリティ、メタバースにおいても現状では海外企業への依存が大きい状況です。

今後、国産技術の開発・普及が進めば、経済的にも大きな波及効果が期待できると言えます。

興味がありましたら一度目を通してみてはいかがでしょうか。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r07.html

![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet02.png)

![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet03.png)